【Q&A】自分の子供に相続をさせたくありません。どうしたらよいでしょうか。

-

はじめに:子供への相続を避けたいとお考えの方へ

民法では、被相続人(財産を残す人)が亡くなった際、特定の親族が「法定相続人」として遺産を相続する権利が定められています。この中には、通常、お子様も含まれます。しかし、様々な事情から、特定のお子様に遺産を相続させたくないとお考えになる方もいらっしゃいます。そのような場合に利用できる法的手段とその注意点について、詳しく解説します。

日本の相続制度は、被相続人の意思を尊重しつつも、法定相続人の生活保障や公平性を図るための「遺留分」や、相続人が先に亡くなった場合にその子が相続権を引き継ぐ「代襲相続」といった制度が存在するため、単純に「相続させない」と決めるだけでは難しい側面があります。

遺留分と代襲相続の概要

- 遺留分: 遺留分とは、法定相続人が最低限取得できる相続財産の割合を指します 。この制度は、法定相続人の生活を保障するために認められています 。そのため、遺言書で「全財産を〇〇に譲る」と記載したとしても、遺留分権利者からの請求があれば、その分は渡さざるを得ない可能性があります 。ただし、兄弟姉妹には遺留分は認められていません 。

- 代襲相続: 代襲相続とは、本来相続人となるべき子が、被相続人より先に死亡したり、相続廃除・相続欠格となった場合に、その子(被相続人の孫)が代わりに相続権を引き継ぐ制度です 。この制度があるため、単に子を廃除しただけでは、その子の子(孫)に財産が渡る可能性があります 。

このように相続制度においては、遺留分と代襲相続という二つの制度が複雑に絡み合うため、単純に子への相続を避けることは困難です。遺言書を作成するだけでは、遺留分によって財産の一部が渡る可能性が残ります。さらに、仮に子を法的に相続人から外すことができたとしても、その子に孫がいる場合は、代襲相続によって孫が相続権を引き継ぐことになります。このため、相続を避けたいという意図を完全に実現するには、これらの制度の相互作用を深く理解し、単一の手段に頼るのではなく、多角的な視点から検討する必要があります。

-

相続させたくない子供を法的に「廃除」する方法

-

相続廃除とは?

定義と目的

「相続廃除」とは、被相続人の意思に基づき、特定の推定相続人(相続人となるべき者)から相続権を剥奪する制度です 。この制度は、被相続人に対して虐待や重大な侮辱、その他の著しい非行があった場合に、被相続人の尊厳と家庭の秩序を守るために民法第892条に規定されています 。相続廃除が家庭裁判所で認められると、その人物は相続権を完全に失い、遺留分も請求できなくなります 。これにより、被相続人の意思に反する相続を防ぐことが可能となります 。

相続欠格との違い

相続権を失う制度には「相続廃除」の他に「相続欠格」があります 。両者は相続権を失うという点で共通していますが、その発生原因や手続き、被相続人の意思の関与において大きく異なります。

- 相続欠格: 推定相続人が、被相続人を殺害したり、遺言書を隠したり偽造したりするなどの重大な犯罪行為や不正行為を行った場合に、法律上当然に相続権を失う制度です 。これは被相続人の意思とは関係なく自動的に発生します 。

- 相続廃除: 被相続人の意思に基づいて、家庭裁判所への申し立てを経て相続権を失わせる制度です 。

以下の表に、相続廃除と相続欠格の主な違いをまとめます。

表1:相続廃除と相続欠格の違い

| 項目 | 相続廃除 | 相続欠格 |

| 発生原因 | 被相続人への虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行 | 重大な犯罪行為や不正行為(例:被相続人殺害、遺言書偽造・隠匿) |

| 意思の関与 | 被相続人の意思に基づく | 自動的に発生(意思の関与なし) |

| 遺留分の扱い | 遺留分も喪失 | 遺留分も喪失 |

| 代襲相続の有無 | あり | あり |

| 手続きの有無 | 家庭裁判所への申立てが必要 | 手続き不要(自動的に資格喪失) |

-

相続廃除が認められる厳格な条件

相続廃除は、相続人の権利を剥奪する重大な措置であるため、家庭裁判所によって厳格な審査が行われます 。単に「気に入らない」「性格が合わない」といった理由や、軽微な言動では認められません 。法律は家族関係の維持を重視しており、相続権の剥奪は最終手段と位置づけられています。そのため、相続廃除は、相続人が被相続人との家族関係を修復不可能なほどに壊したと判断される場合にのみ認められます 。

「虐待」「重大な侮辱」「著しい非行」の具体例

相続廃除が認められるのは、民法第892条に定められた以下のいずれかの条件を満たす場合です 。家庭裁判所は、これらの行為がどの程度、どの頻度で行われたか、被相続人との関係性に与えた影響などを総合的に判断します 。

- 虐待: 被相続人に対する常習的な暴力、介護の放棄、食事や排泄の世話をしない、嫌がらせ行為など、身体的・精神的な苦痛を与える行為が該当します 。

- 重大な侮辱: 「早く死ね」、「火事で死ねばいい」といった常習的な暴言 、被相続人の人格否定、孤立を意図した無視、虚偽の犯罪歴を広める行為、家族の集まりで公然と被相続人を非難し続ける言動などが含まれます 。

- その他の著しい非行: 窃盗や暴行による服役の繰り返し 、被相続人の預金を無断で引き出しギャンブルに浪費する行為、土地の権利書を偽造して無断売却する行為、近隣トラブルや暴力沙汰を繰り返すなど、被相続人に多大な迷惑や負担をかけ続ける行為が挙げられます 。

以下の表に、相続廃除が認められる条件の具体例をまとめます。

表2:相続廃除が認められる条件の具体例

| 条件 | 具体例 |

| 虐待 | 常習的な暴力、介護放棄、食事や排泄の世話をしない、嫌がらせ行為 |

| 重大な侮辱 | 「早く死ね」「火事で死ねばいい」といった常習的な暴言、被相続人の人格否定、孤立を意図した無視、虚偽の犯罪歴を広める行為、公然と非難する言動 |

| その他の著しい非行 | 窃盗や暴行による服役の繰り返し、被相続人の預金無断引き出し・浪費、土地権利書偽造・無断売却、近隣トラブル・暴力沙汰 |

家庭裁判所の判断基準と認められる確率

家庭裁判所は、これらの非行の内容や程度、被相続人との関係性、問題となる言動や行動の原因、責任の所在、言動や行動の繰り返しなどを総合的に考慮して判断します 。相続廃除が認められる確率は高くなく、約20%程度とされています 。これは、相続人の権利を奪う重大な措置であるため、相当な理由が必要とされるためです 。相続廃除は、軽微な不満や一時的な感情のもつれで適用されるものではなく、親子関係が完全に破綻し、回復の見込みがないと判断されるような極めて例外的な状況に限定されるべき最終手段として位置づけられています。したがって、相続廃除を検討する際には、その行為が法的に「著しい非行」と認められるほどの重大性を持つか、そしてそれを裏付ける具体的な証拠が十分にあるかを慎重に評価する必要があります。

-

相続廃除の手続き

相続廃除の手続きには、被相続人が生存中に申し立てる「生前廃除」と、遺言書に記載して死後に遺言執行者に手続きをさせる「遺言廃除」の2種類があります 。

生前に行う「生前廃除」

被相続人本人が、住所地を管轄する家庭裁判所に「推定相続人廃除の審判申立書」を提出し、審判を受けます 。

- 必要書類: 相続廃除申立書、被相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)、廃除したい推定相続人の戸籍謄本(全部事項証明書)などです 。

- 費用: 800円分の収入印紙と書類郵送費用(数千円程度)がかかります 。

- 手続きの流れ: 申立て後、家庭裁判所での審判を経て、廃除が認められ審判が確定したら、10日以内に被相続人の戸籍がある市区町村役場に「推定相続人廃除届」と審判書謄本・確定証明書を提出します 。これにより、戸籍に廃除の記載がされ、公式記録として相続権喪失が確定します 。

遺言書で行う「遺言廃除」

遺言書に、相続廃除したい推定相続人の名前と、その理由を具体的に詳しく記載します 。この際、遺言執行者を指定しておくことが必須です 。遺言執行者が、被相続人の死亡後に家庭裁判所に「推定相続人廃除の審判申立書」を提出し、手続きを進めます 。

- 必要書類: 生前廃除と同じ書類に加え、遺言書の写しや遺言書の検認調書謄本の写しなどが必要となります 。遺言執行者が家庭裁判所に選出された場合には、執行者選任の審判書謄本も必要です 。

- 注意点: 遺言書に廃除の理由となる虐待や非行について、詳しく具体的に書き残しておくことが重要です 。生前廃除に比べ、遺言執行者が理由を証明するのが難しくなる可能性があるため、特別な理由がなければ生前廃除の方が確実とされています 。

-

相続廃除の効果と注意点

相続権・遺留分の完全喪失

相続廃除が認められた推定相続人は、相続権を完全に失います 。これにより、被相続人の財産に対する一切の権利主張ができなくなります 。また、遺留分を有する推定相続人であったとしても、廃除が認められれば遺留分を含めて一切の財産を請求できなくなります 。この効果は、被相続人の意思に反する相続を防ぐための強力な手段となります 。

代襲相続の発生と孫への影響

廃除された推定相続人に子(被相続人の孫)がいる場合、その子に代襲相続権が発生します 。つまり、廃除された子の相続分が、その子(孫)に引き継がれることになります 。

この代襲相続の発生は、相続廃除の重要な注意点です。仮に子を廃除できたとしても、その子に孫がいる場合、その孫に財産が渡る可能性が残ります。もし、廃除した人物の子や孫にも財産を相続させたくない場合は、その孫にも廃除事由が認められる場合に限り、別途相続廃除の申し立てをする必要があります 。単に「廃除された人の家族に財産がいくのが気に入らない」という理由だけでは、孫の廃除は認められません 。孫自身が被相続人に対して虐待や重大な侮辱、著しい非行を行っていた場合にのみ、孫の相続廃除が認められる可能性があります。

このように、相続廃除は、その対象となる子だけでなく、その子の直系卑属にまで相続権が連鎖する可能性があるため、被相続人の最終的な意思を実現するためには、より包括的な対策が求められます。特に、孫が相続廃除の条件を満たさない場合でも、財産を特定の孫に渡したくないといった意図がある場合は、遺言書で代襲相続人への相続分を明確にする、あるいは他の相続人や第三者に財産を遺贈する旨を記載するなど、遺言書を活用した対策が推奨されます 。相続廃除は、遺産相続における一つの重要な手段に過ぎず、被相続人の望む財産承継を確実にするためには、遺言書を含む総合的な生前対策が不可欠となります。

廃除の取り消しについて

相続廃除は、被相続人の意思によりいつでも取り消すことが可能です 。家庭裁判所に請求すれば認められ、取り消しの理由は不要です 。関係改善などにより、一度廃除した推定相続人との関係を修復し、廃除を取り消したいと考えることもあるでしょう 。

遺留分対策:子供に最低限の財産も渡したくない場合

-

遺留分とは?

遺留分は、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、親、およびそれらの代襲相続人)に保障された、最低限の遺産取得分です 。この権利は法律で強く保護されており、遺言書で「全財産を特定の人に譲る」と記載しても、遺留分権利者からの請求があれば、その分は渡さざるを得ません 。遺留分は、相続人の生活保障や相続財産の公平な分配を図るための制度であり、被相続人の遺言による財産処分の自由を一定程度制限するものです。

兄弟姉妹には遺留分がないこと

重要な点として、兄弟姉妹には遺留分が認められていません 。そのため、兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は、遺言書でその旨を明確に記載することで、遺留分を考慮する必要なく相続させないことが可能です 。これは、直系卑属や直系尊属に比べて、兄弟姉妹との関係性が薄いと法的に判断されるためです 。

-

遺留分を減らす・回避するための具体的な対策

相続廃除は遺留分を完全に剥奪する強力な手段ですが、認められる条件が厳しいため、それ以外の方法も検討することが重要です 。遺留分対策には複数のアプローチがあり、それぞれにメリットとデメリット、そして法的な限界が存在します。

- 遺言書の「付言事項」で想いを伝える(法的拘束力なし): 遺言書の本文とは別に、遺言者の気持ちや遺産分割の理由、遺留分を請求してほしくない旨などを「付言事項」として記載することができます 。これには法的拘束力はありませんが 、相続人の心情に訴えかけ、遺言者の真意を伝えることで、トラブルを回避できる可能性があります 。

- 生前の話し合いによる納得形成: 遺言書の内容について、生前に相続人と直接話し合い、納得を得ておくことが、相続後のトラブルを回避する上で有効です 。特に、なぜ特定の相続人に多く財産を渡したいのか、あるいは渡したくないのか、その理由を丁寧に説明することで、感情的な対立を和らげ、遺留分請求に至る可能性を低減できる場合があります 。

- 生命保険の活用:遺留分計算の対象外となる可能性: 特定の人に財産を多く残したい場合、被相続人の死亡後に支払われる生命保険金は有効な手段です 。生命保険金は受取人の固有財産とみなされ、原則として遺留分を計算する基礎となる財産には含まれません 。これにより、遺留分の影響を受けずに特定の人物に財産を渡したり、遺留分計算の対象となる財産を減らしたりすることができます 。ただし、保険金が遺産全体に占める割合が著しく大きいなど、他の相続人との間で著しい不公平が生じると判断される場合は、例外的に遺留分の対象となる可能性もあります 。

- 生前贈与の活用:期間制限と特別受益の注意点:

- 生前贈与は、遺留分を減らす有効な手段の一つです 。ただし、遺留分侵害額請求の対象となる贈与には期間制限があります 。相続人以外への贈与は相続開始前1年以内、相続人への贈与で「特別受益」に該当するものは相続開始前10年以内のものが遺留分算定の対象となります 。この期間を過ぎた贈与は、遺留分として請求されません 。そのため、計画的かつ早めの贈与が重要です 。

- 特別受益: 特定の相続人が被相続人から生前に受けた多額の贈与(結婚資金、住宅購入資金、学費など)は「特別受益」とみなされ、遺産分割時に相続財産に持ち戻して計算されることがあります 。これにより、その相続人の実際の相続分が減ることがあります 。

- 相続時精算課税制度と暦年贈与: 生前贈与には「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」の2つがあります 。暦年贈与は年間110万円まで非課税枠があり、計画的に贈与を進めることで相続財産を減らすことができます 。

- 遺留分放棄の事前交渉:家庭裁判所の許可と条件:

- 相続開始前に、遺留分権利者本人に遺留分を放棄してもらうことも可能です 。これにより、相続開始後に遺留分を請求されることを防げます 。

- ただし、遺留分放棄は家庭裁判所の許可が必要であり、放棄が本人の自由な意思に基づくかどうか、放棄の理由に合理性と必要性があるかどうか、放棄に見合うだけの見返り(代償)があるかどうかなどを考慮して判断されていますが、代償については必ずしも必要とはされていません。 最も重視されるのは、遺留分権利者が自由な意思で放棄しているか否かです。周囲の不当な圧力等で放棄するにいたった場合は、却下されます。

- 申立ては遺留分権利者本人が行い、放棄が許可される割合は90%以上といわれています。

- 養子縁組による遺留分割合の希薄化(目的の注意点): 養子縁組によって相続人の数を増やすことで、1人あたりの遺留分割合を相対的に減らすことができます 。例えば、子が1人なら遺留分割合は2分の1ですが、2人なら4分の1、3人なら6分の1と、人数が増えるごとに遺留分割合は少なくなります 。しかし、遺留分を減らす目的のみで行われた養子縁組は無効と判断される可能性があるため、注意が必要です 。

- 家族信託の限界:遺留分回避目的の無効リスク: 家族信託(民事信託)は、財産の管理・処分を家族に託す制度ですが、遺留分請求を回避する目的で利用した場合、その家族信託契約が無効となる可能性があります 。信託受益権も遺留分の対象となる「みなし相続財産」とされています 。特定の相続人が著しく有利になるような家族信託は、裁判所によって無効と判断される可能性が高いため、遺留分対策としては慎重な検討が必要です 。

遺留分対策は、単一の手段で完結するものではなく、複数のアプローチを組み合わせることが有効です。例えば、相続廃除が困難な場合でも、付言事項で想いを伝えつつ、生前贈与や生命保険を計画的に活用することで、遺留分侵害額を実質的に減らすことが可能です。しかし、これらの対策にはそれぞれ法的な条件や期間制限、潜在的なリスクが存在します。特に、遺留分は法定相続人の生活保障という強い目的を持つため、その権利を不当に侵害しようとする行為は、裁判所によって認められない可能性があります。したがって、遺留分対策を講じる際には、法的な有効性だけでなく、相続人間の感情的な側面も考慮し、将来的な紛争を避けるためのバランスの取れたアプローチが極めて重要となります。

以下の表に、遺留分を減らす・回避するための対策一覧と主な注意点をまとめます。

表4:遺留分を減らす・回避するための対策一覧と注意点

| 対策 | 概要 | 法的拘束力/効果 | 主な注意点 |

| 相続廃除 | 特定の推定相続人から相続権を剥奪する制度 | 遺留分を完全に剥奪 | 条件が厳しく認められにくい(約20%) 、代襲相続が発生する |

| 遺言の付言事項 | 遺言書に遺言者の気持ちや願いを記載 | 法的拘束力なし | あくまで心情に訴えかけるのみ |

| 生前話し合い | 生前に相続人と遺言内容について話し合い、納得を得る | 法的拘束力なし | 相続人の納得が必須、感情的な対立リスク |

| 生命保険活用 | 被相続人の死亡後に支払われる生命保険金を用意 | 原則遺留分計算の対象外 | 著しい不公平が生じる場合は対象となる可能性あり |

| 生前贈与 | 生前に財産を贈与する | 期間制限あり(1年/10年) | 特別受益の持ち戻し免除の意思表示も考慮 、贈与税の発生可能性 |

| 遺留分放棄 | 遺留分権利者が遺留分を請求する権利を放棄 | 家庭裁判所の許可が必要 | 遺留分権利者の自由意思 |

| 養子縁組 | 養子を迎え、相続人の数を増やす | 相続人1人あたりの遺留分割合を希薄化 | 遺留分を減らす目的のみだと無効リスク |

| 家族信託 | 財産の管理・処分を家族に託す制度 | 遺留分回避目的だと無効リスク | 信託受益権も遺留分対象となる「みなし相続財産」 |

まとめ:最適な方法を選択するために

子供に遺産を相続させないという選択は、感情的にも法的にも非常に重い決断です。特に「遺留分」や「代襲相続」といった制度が存在するため、単純に「相続させない」と決めるだけでは、意図した結果が得られない可能性があります。

特定の子供に相続させないための最も直接的な法的手段は「相続廃除」です。これは家庭裁判所が認める厳格な条件(虐待、重大な侮辱、著しい非行など)を満たす必要があり、認められる確率は決して高くありません。また、相続廃除が認められても、その子供にさらに子供(孫)がいる場合は「代襲相続」が発生し、孫に相続権が移る可能性があるため、その対策も考慮する必要があります。孫にも相続させたくない場合は、孫自身が廃除事由に該当しない限り、別途の廃除は困難となるため、遺言書による詳細な指示が重要となります。

遺留分を減らす・回避するための対策としては、生命保険の活用、生前贈与の計画的な実施、遺留分放棄の事前交渉、養子縁組、さらには遺言書の「付言事項」を通じて自身の想いを伝えるなど、多角的なアプローチが考えられます。ただし、これらの対策もそれぞれに法的限界や注意点が存在します。特に、遺留分回避のみを目的とした家族信託などは、裁判所によって無効と判断されるリスクがあるため、慎重な検討が求められます。

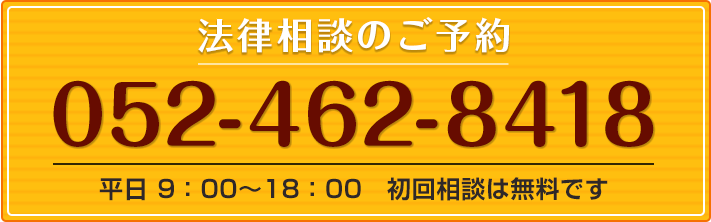

ご自身の最終的な意思を確実に実現し、将来の相続トラブルを未然に防ぐためにも、まずは専門家にご相談いただき、具体的な状況に応じたアドバイスを受けることを強くお勧めします。