名古屋駅から徒歩5分

名古屋駅から徒歩5分

遺留分請求には

時効があります

お早めに弁護士へご相談ください。

※2025年1月末現在

このようなお悩みは

ありませんか?

弁護士に相談することで、

解決の糸口を見つけましょう。

初回60分の無料相談

で解決できます!

いざ相談してみたいと思っても、これまで弁護士に相談したことが一度もないという人も多いでしょう。

スムーズな解決を目指すうえで、初回相談の際には遺産相続問題を信頼して任せられる弁護士に相談することが必要です。

当事務所では、相続案件に集中的に取り組む弁護士が、これまで750件を超える豊富な相談実績を積み重ねてまいりました。遺留分に関するお悩みも多岐にわたるため、個々の状況に寄り添い、丁寧なヒアリングを通じて最適な解決策をご提案します。初めての方も安心してご相談いただけるよう、親身な対応をお約束いたします。

当事務所では、相続に関して税理士・司法書士との緊密な連携を行っており、連携している税理士・司法書士において不動産登記や相続税申告等の業務も対応できます。

そのため、依頼者様がご自身で税理士や司法書士を探していただく必要はなく、当事務所を窓口として他士業への依頼も行えるワンストップ対応が可能です。

遺留分侵害額請求では、推定相続人による生前の「使い込み」や不透明な財産移動が、問題を複雑化させることが少なくありません。当事務所は、このような使い込みが絡む遺留分問題に特化した豊富な実績を有しており、遺留分算定のための徹底した財産調査から、証拠収集、交渉、そして必要に応じた訴訟まで、専門知識と経験で総合的にサポートいたします。

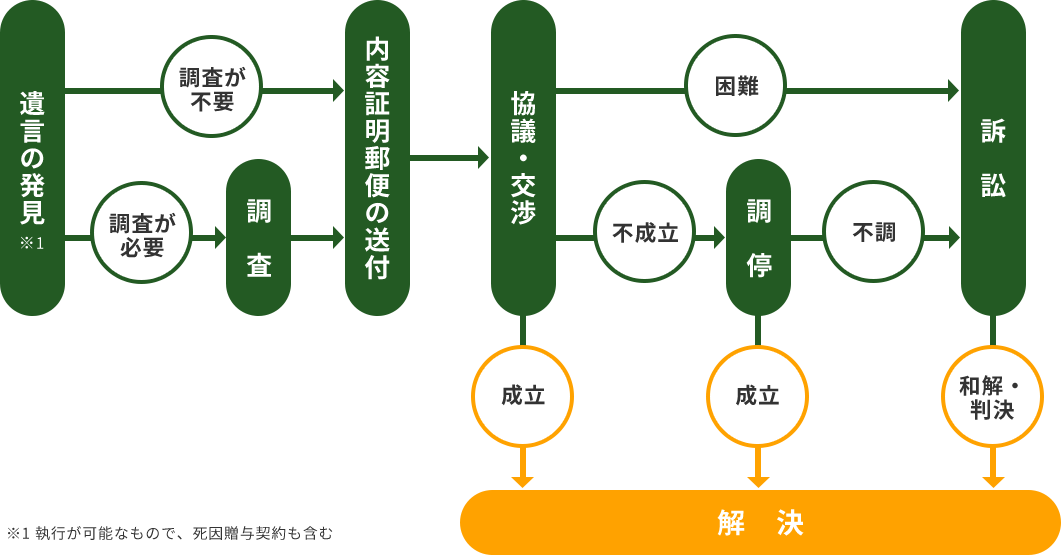

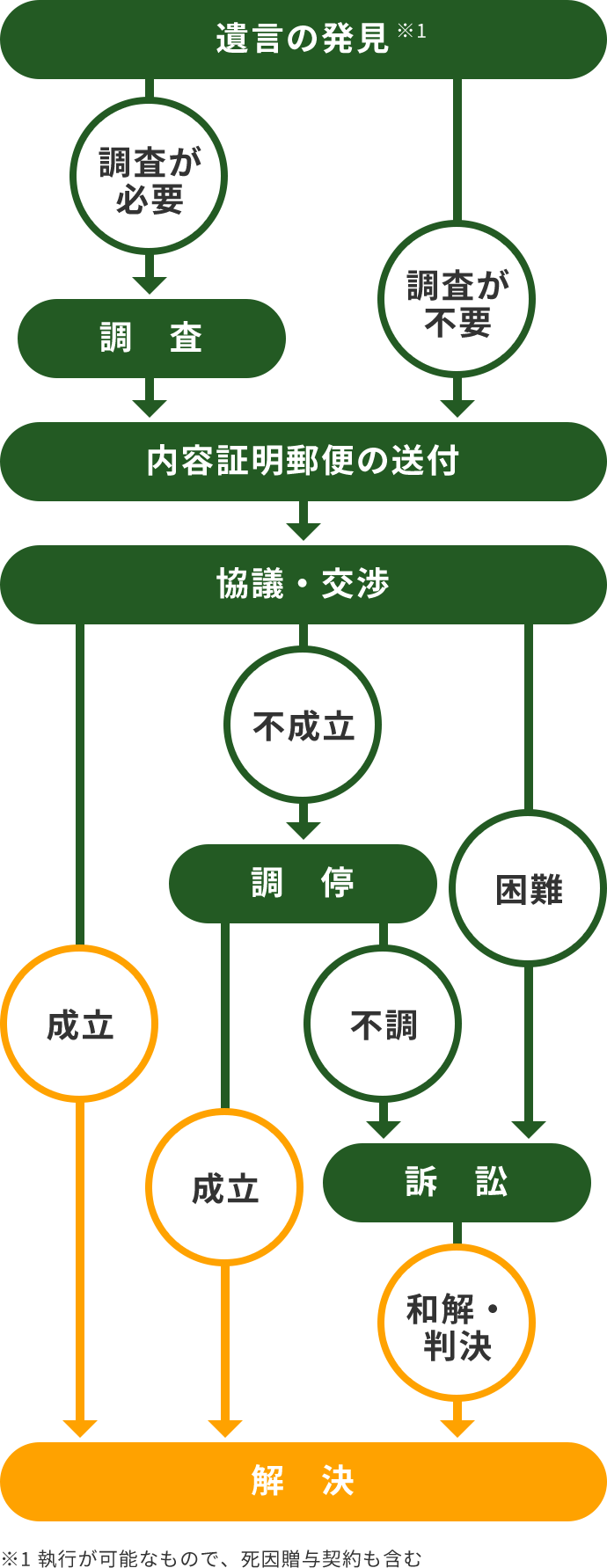

遺留分を請求したい場合の

解決までの流れについて、簡単に説明いたします。

相続トラブルに注力している鴻陽法律事務所では、

遺留分侵害額請求の解決事例も

多数ありますので、

お気軽にご相談ください。

依頼者:Aさん(60代女性)

Xさんが亡くなりましたが、全ての財産を後妻であるAさんに相続させる旨の自筆の遺言が作成されていました。これに対して相続人であるXさんの先妻との間の子であるBさんが遺留分を主張してきました。そこで困ったXさんが相談に見えました。

遺留分が認められるか否かは、遺産の額や、債務、生前贈与、特別受益の有無によって異なってきます。Bさんは生前にXさんから贈与を多額の贈与を受けていたとの話がありましたので、まずは生前贈与の有無や特別受益の有無について調査しました。

調査の結果、BさんはXさんから多額の贈与を受けており(振込明細が見つかりました)、これが特別受益にあたると考えました。そこで改めてBさんの遺留分を算定してみると、今回請求できる遺留分はないとの結論になりました。そこでBさんに対してその旨を説明し、最終的には遺留分の請求を取り下げてもらうという形で解決しました。

本件は遺留分を請求される立場でした。遺留分については遺留分割合は法律で決まっていますが、具体的な額については遺産をどうのように評価するかによって大きく変わってきます。例えば、遺産である不動産をどうやって評価するか、生前贈与(特別受益)がどこまで認められるかによって遺留分額が変わってきます。相手から遺留分を請求されてもあきらめず、一度弁護士にご相談ください。

依頼者:Cさん(60代女性)

母が亡くなりましたが、全ての財産を子である長男に相続させる旨の公正証書遺言が作成されていました。しかし、遺言の有効性に疑問があり、生前に多額の使途不明金もありました。

遺留分問題に加え、遺言の有効性や多額の使途不明金が複合的に絡み、交渉が難航。当職が代理人として受任し、相手方も弁護士を立てて交渉を開始しました。

遺言の無効可能性と使途不明金の存在を強く主張した結果、当初2,000万円だった相手の提案が5,000万円に増額。複合的な問題を一括で解決するため、5,000万円での合意が成立し、お客様の正当な権利を大きく回復することができました。

本件は遺留分だけでなく、遺言の有効性や使途不明金といった問題がありました。一方が代理人を立てることで相手も代理人を立て、それにより双方で議論がかみ合い、法律に則った合理的な解決ができた事例といえます。

依頼者:Tさん、Yさん

父が亡くなり、長男が全部相続する内容の公正証書遺言がありました。父より先に亡くなっていた三男の子である相談者が、相手の提案してきた遺留分侵害額に納得がいかないとのことで相談に見えました。

まず内容証明郵便で遺留分侵害額請求権を行使し、遺産資料の開示を相手方に求めました。これにより、遺留分算定の基礎となる正確な情報を得るための第一歩を踏み出しました。

開示された資料に基づき不動産価格や預金の詳細を調査。相手提案の一人当たり2,500万円が不当に低いと判明し、使途不明金の詳細も追及しました。弁護士による交渉の結果、双方納得のいく一人当たり5,100万円で合意に至り、依頼者様の正当な遺留分を確保することができました。

遺留分については支払う側はなるべく支払いたくないが故に通常よりも低い金額で提案をしてくることがあります。まずは遺産の種類や金額を正確に把握し、その上で遺留分を算定する必要があります。

なお、本件は、相手が一旦相続税を全額納めていたので、その相続税についても後々トラブルにならないように合意書を作成しました。こういったケースでは、遺留分権利者が負担するべき相続税額を相手が支払っているので、合意した遺留分額と遺留分権利者が負担するべき相続税額を相殺した上で残りの金額を支払ってもらうといった条項を作ります。

スタッフがご相談内容をお伺いして、面談日時を調整します。

お問い合わせフォームより、必要事項をご入力ください。スタッフがお電話もしくはメールにてご連絡します。

ご相談は原則として当事務所にお越しいただき、対面でのご相談となります。

ただし、ご高齢の方やお体が不自由な方など、来所が難しい場合には、Web相談や出張相談(※別途費用がかかります)も承っております。

ご予約の際に、ご遠慮なくご希望をお知らせください。

ご予約日時に事務所にお越しいただき、担当弁護士がお悩みや現在の状況、ご要望をお伺いします。

お客様の状況やご要望を踏まえ、解決までの見通しや費用、今後の流れについてご説明、ご提案します。

弁護士には法律で定められた守秘義務があり、ご相談頂いた内容が第三者に漏れることはございません。

安心してご相談ください。また、ご相談は個室で行いますので、周囲を気にせずにお話いただけます。

弁護士からの説明や提案をもとに、ご検討ください。ご納得頂けるまで丁寧にわかりやすくご説明しますので、ご不明点などお気軽にお尋ねください。

正式にご依頼をいただく場合は、委任契約書を取り交わし、着手金をお支払い頂きます。

ご依頼者のご要望に応えるべく、最良の結果が出るように弁護活動を開始します。進捗は都度報告いたしますので、気になる点があれば何でもご連絡ください。

※初回60分無料相談含む

※以降5,500円(税込)/30分

着手金は、弁護士に事件を依頼する際に、最初に支払う費用です。事件の結果に関わらず、弁護士が事件に着手する(業務を開始する)ことに対して支払われます。

※相続人2名以上でご依頼の場合、2人目以降は11万円となります。

※対象となる遺留分(請求する分、請求されている分)の時価相当額を経済的利益とします。

※協議から調停や訴訟に移行した場合は、追加着手金として11万円(報酬精算時後払い可)をいただきます。

※相続人複数名でご相談を受け、そのうち1人のみからのご依頼は、利益相反の問題があり、お断りさせていただきます。

※実質は複数の相続人でのご依頼と判断される場合に、相続人1人のみでのご依頼はお断りさせていただきます。

| 空欄 | 獲得した 遺産額 |

費用 |

|---|---|---|

| 報酬金 | 5000万円以下 の場合 |

遺留分額の9.9% (最低報酬額44万円) ※訴訟の場合の最低報酬額は55万円 |

| 5000万円超 3億円以下 |

遺産額の7.7%+ 151万8000円 (最低報酬額495万円) |

|

| 3億円超 の場合 |

遺産額の5.5%+ 811万8000円 (最低報酬額2461万8000円) |

※ご依頼の時点で相手から遺留分の提示がある場合には、提示部分の3分の1を経済的利益とします。

※減殺・侵害額請求する側の場合には認められた遺留分額を基準に、減殺請求・侵害額される側の場合には相手の請求額からの減額分を基準とします。

※裁判所への出廷日数7回目以降は1回ごとに3.3万円を日当としていただきます。

協議で500万円の遺留分を

獲得できた場合

着手金:22万円

報酬金:(500万円×9.9%)=49.5万円

遺留分を請求する場合において、

ご相談者からよくいただく質問についてまとめました。

私たちがじっくりとお話を伺います。

代表弁護士鈴木 和貴

※フォームからのご予約は、24時間受け付けています。

【ご確認ください】